【Bリーグ】スポーツ × ITで挑む地域創生の新モデル

NewsPicks Brand Design

国内男子プロバスケットボールリーグ「Bリーグ」の快進撃が止まらない。

年間売上高は開幕当初の196億円から8年余りで706億円まで拡大。観客動員数はB1・B2合わせて224万人から484万人と倍増した。売上高30億円を超える人気クラブは3つ誕生し、赤字クラブはわずか5つと経営基盤も着実に強固になっている。

そんなBリーグの「SOCIAL DX PARTNER」に、国内大手総合IT企業のTISが就任した。

「SOCIAL DX PARTNER」とは、事業会社のデジタル技術を駆使して、リーグの躍進を加速させる社会課題解決型のパートナーシップである。

IT業界の大手企業である同社は、なぜ今このパートナーに就任したのか。スポーツリーグとIT企業の協業によって、どのような価値が生み出されるのか。

Bリーグのチェアマン島田慎二氏と、TIS常務執行役員の音喜多功氏の2人に、パートナーシップの狙いと、その先に描く未来を聞いた。

目指すは、「感動立国」

2016年の開幕以来、急成長を遂げている「Bリーグ」。まずはそのビジョンをお聞かせください。

島田

われわれが目指すのは「感動立国」。日本全国47都道府県にBリーグのクラブがあり、各地域でスポーツを通じた感動体験を生み出すことで、日本社会全体を活性化させようという構想です。

地域にアリーナができることで雇用が生まれ、観光客が増え、地元企業がスポンサーになり、子どもたちがプロ選手に憧れてバスケットを始める━━そうした好循環を全国に広げていくことで、人口減少や地方の衰退といった日本の課題解決にスポーツが貢献できると考えているんです。

2050年にこのビジョンを実現することを目指して、戦略的にリーグの運営を行ってまいりました。その成果が着実に表れています。

そんな中で「SOCIAL DX PARTNER」としてTISとの協業を決めた狙いは?

島田

われわれだけでは「感動立国」は実現できません。観戦はもちろん、そこから派生するあらゆる体験価値を最大化させてはじめて「感動立国」は達成できる。そのためには、幅広いIT技術を社会に実装し、生活を支えてきたTISさんのケイパビリティーが必要でした。

TISとしてもスポーツリーグとの共創は初だと聞いています。Bリーグのどんな点に共感したのですか。

音喜多

地域に根差した取り組みを行っている点です。競技の発展だけでなく、それを軸にした社会貢献を本気で目指してリーグを運営されている姿勢に、強く心を動かされました。

なによりも、そのビジョンに向けて実直にアクションを積み上げていく島田チェアマンの行動力に惹かれました。自ら感動立国の必要性を訴え、可能な限り現地に赴き、関係者との交友を深め、プロジェクトを進める。「こんな方と一緒にビジョンを実現したい」と純粋に思いました。

島田

照れますね(笑)。音喜多さんとお会いしたのは2022年末。実は同い年で、会津若松で行われている地方創生の旗振り役ということもあって、すぐに意気投合しました。

スポーツが地域を動かす「エンジン」に

音喜多さん、会津若松での取り組みとは?

音喜多

「会津財布」という地域ウォレットアプリを開発・実装するプロジェクトで、2019年に始まりました。利用者はアプリ上で金融機関の口座からチャージでき、店舗が掲示する2次元コードをカメラで読み取ることで支払いが完了。加盟店はウェブブラウザの管理画面上で常時売上の状況を確認でき、「会津財布」で売上の精算も可能です。これにより、利用者の手間と加盟店・事業運営者の事務負担の軽減をかなえています。私たちはほかにも、スマートシティ領域を中心にさまざまな地域でプロジェクトを行ってきました。

「会津財布」の使用イメージ。「会津コイン」という支払い機能を使い、周辺店舗でお得に買い物もでき、決済額に応じて「マイル」を貯めて会津地域の商品と交換できる。

しかし、自社だけで地域に入り込むのは並大抵ではありません。民間企業が自治体にアプローチしても、意思決定できる“キーパーソン”にお会いできるまでに時間がかかったり、提案の意図が地域の実情と合わなかったりすることも珍しくないんです。

そんな中、B3を含めると全国55クラブを擁するBリーグとの連携は、地域に価値を届けるための強力な推進力になると感じました。スポーツの最大の魅力は、人の心を動かすこと。立場や役割を超えたつながりを生めるんです。そんなBリーグを起点とすることで、より深く、より早く地域課題にアプローチでき、社会貢献できるのではないか。そんな希望を抱きました。

島田

普通のビジネスだと立場が複雑に絡み合い、大義があっても一つの方向に向かいづらいこともある。しかしスポーツは複雑な関係を越境して推進するエンジンになるんですよね。これは、幅広い関係者と向き合う中で、私自身が強く感じるスポーツの魅力でもあります。

なるほど、スポーツならではの「突破力」があると。実際にその力を感じますか。

音喜多

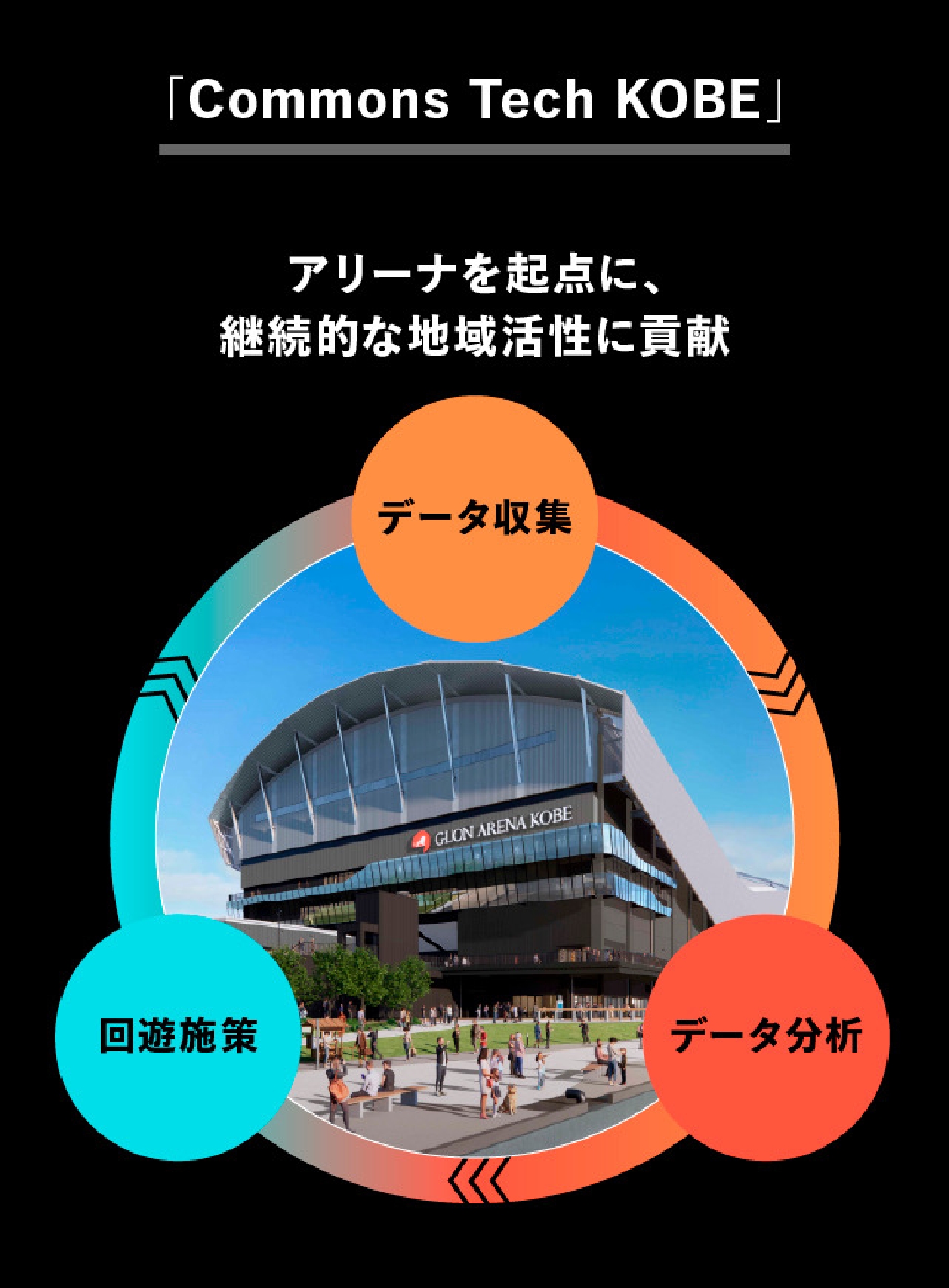

ひしひしと感じます。IT企業が「スマートシティ」と提唱してもご理解いただけない場合でも、「地元チームの試合をもっと楽しめるアプリ」なら使ってみようと思ってもらえる。「あのチームをサポートしている◯◯さんは知り合いだから、紹介してあげるよ」と、今までにはなかった人とのつながりを生んでもらえる。そんなシーンが多々あります。神戸の「Commons Tech KOBE」プロジェクトも、そういったつながりから始動した取り組みの一つです。

地方創生の鍵は「アリーナ」

「Commons Tech KOBE」とは?

音喜多

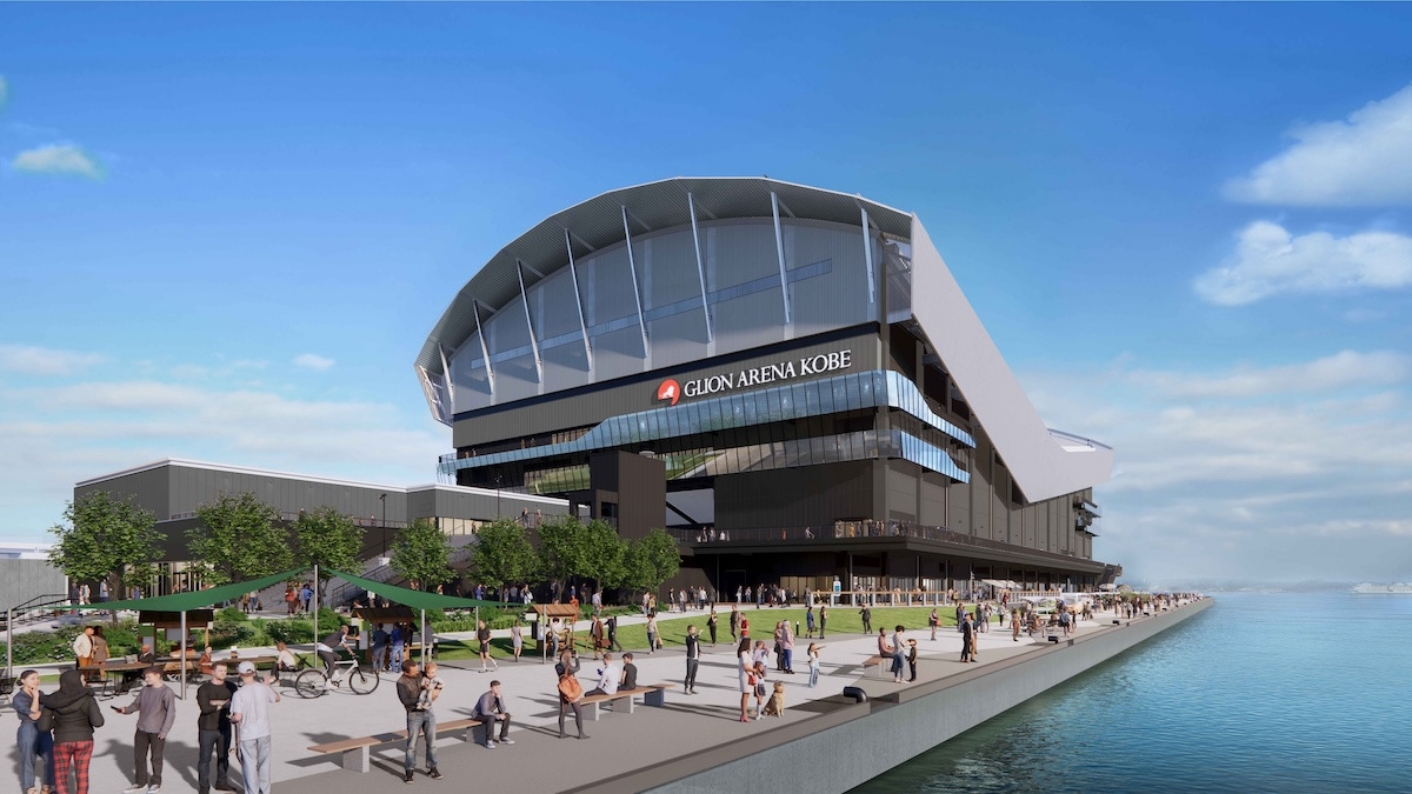

今年4月に神戸に誕生した「GLION ARENA KOBE(ジーライオンアリーナ神戸)」を中心としたスマートシティモデルです。アリーナで使用される「TOTTEI KOBE」という専用アプリを軸に、神戸市と10社以上の民間企業が連携した複合プロジェクトです。

TISは、このプロジェクトで独自Payの構築から導入支援、また決済導入に向けたコンサルティングを担当しています。具体的には、アリーナや神戸市内の加盟店での決済データを分析し、来訪者の行動パターンを把握する「キャクシル」というサービスを提供。アプリでは来訪者向けのスタンプラリーやイベント情報の配信機能があり、TISの分析結果をもとに、個人に最適化されたクーポンやオススメ情報をタイミングよく届けることができます。

つまり、「アプリでの体験」と「データに基づいた分析」を連動させることで、Bリーグなどのイベント目的で神戸を訪れた方々に対して、イベント前後も地域を満喫していただくことができる。

実際にこのアリーナではB2クラブで最多となる入場者数10,062人を記録するなど、確かな手応えを感じています。

アリーナの集客力を地域に還元しているのですか。

島田

まさしく。ここで重要なのが、アリーナの汎用性の高さです。

バスケットボールの試合は年間30試合程度。残りの300日以上は、コンサートや展示会、企業イベント、成人式、入学式といった多様な用途で活用されます。屋内施設のため天候に左右されず、災害時には避難所やヘルスケア拠点としても機能する。つまり、地域にとって365日価値を生み出し続ける施設なんです。

音喜多

これほど多目的に活用される施設だからこそ、データ収集の拠点としても大きな役割を果たします。スポーツファンだけでなく、音楽ファン、ビジネスパーソン、地域住民まで、あらゆる層の人々が利用する。その多様な利用者の行動データを統合的に分析できれば、地域政策の精度は飛躍的に向上します。

島田

スポーツファンも、地域に馴染みのあるホームクラブファンだけでなく、遠方から来てくださるアウェイクラブファンがいます。彼らは長距離の移動や宿泊を伴うことが多く、地域の滞在時間が必然的に増える。だからこそ、バスケット以外の体験も含めて、地域の魅力を存分に味わっていただきたいと考えています。

アウェイツーリズムを促すために「B旅」という企画も実施。SNSを通じて、各クラブのホームタウンの「オススメ」観光スポットをファン同士で発信し合い、Bリーグファンがつながることで応援や地域活動を盛り上げる。

音喜多

また、比較的若年層のファンが多いのもBリーグの特徴です。20代のファンが親世代を連れて観戦に来ることで、2世代にわたる“関係人口”が生まれる。企業のマーケティング担当者が最も欲しがるZ世代の行動データが自然な形で蓄積されていくのは、Bリーグならではの強みだと考えます。

とはいえ、アリーナを利用できるクラブは限られているのでは?

島田

かつてはそうでした。多くのチームが市民体育館で試合を行い、収容力はごくわずか。アリーナがあっても、老朽化の問題や経営面に余裕がなく、受け入れ体制がない場合もありました。

しかし今ではアリーナの新設も続々と決定し、全国に26のアリーナが整う予定です。

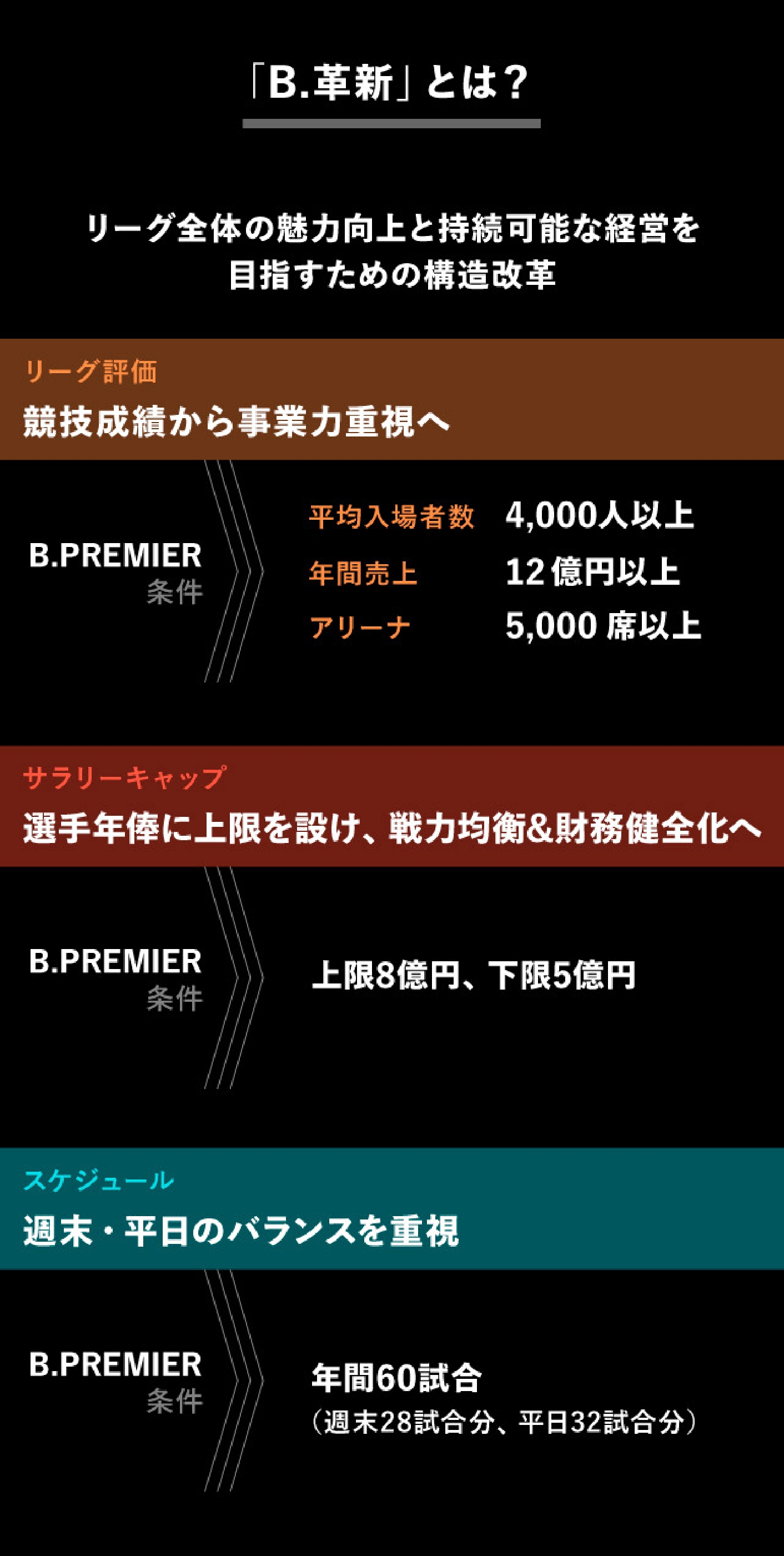

背景には、かねて進めてきた構造改革「B.革新」があります。

「B.革新」とは、リーグ全体の魅力向上と持続可能な経営を目指すもので、2026-27シーズンから本格導入します。最重要ポイントは、従来のリーグのように競技成績で昇降格を決めるのではなく、クラブの事業力によってディビジョンを決定することです。

たとえばトップカテゴリーの「B.LEAGUE PREMIER」では、平均入場者数4,000人以上、年間売上12億円以上、そして5,000席以上収容できるアリーナの保有を規定しています。つまり、どんなに試合に勝っても、ファンが集まらず、収益が上がらず、立派なアリーナがなければトップリーグにはいられない。逆に、地方のクラブでもこの3つの基準をクリアすれば、必ずトップリーグでプレーできます。

アリーナは地域にとって極めて希少で価値の高いインフラです。建設には大規模な投資が必要で、自治体が議会を通じてはじめて実現できる一大プロジェクト。クラブが経営を重視し、採算が取れる計画を練るからこそ、自治体も前向きに検討してくれる。コロナ前から提言してきたこの改革を下地として、各クラブがアクションを重ねてきたことで、今まさにその成果が生まれています。

実際に「佐賀バルーナーズ」は、2023年に県主導で建設した「SAGAアリーナ」を利用するようになり、近くの飲食店の集客が高まるなど、かなりのにぎわいを見せています。そうした効果もあり、年間の入場料売上が1億3000万円(22年度)から3億7000万円(23年度)と3倍に成長しました。

クラブの努力により、環境は順調に整ってきた。今度はそれを起点としながら、TISさんをはじめとする事業者さんとともに、体験価値を拡充していくフェーズに入っていると言えます。

音喜多

ぜひアリーナでの試合を実際に見ていただきたいですね。屋内ならではのド派手な演出と1万人規模の観客がぎゅっと集まる一体感は、他のスポーツでは味わえません。

そんな「非日常」の体験を、テクノロジーを駆使して周辺地域の「日常」にまで浸透させる。それが私たちの役割だと理解しています。挑戦は、まだ始まったばかり。ここからたくさんのトライを重ねて、スポーツ × ITの可能性をひらいてまいります。

「社会的意義のない組織は生き残れない」

これからの中長期的なビジョンを聞かせてください。

島田

まずはホームタウンという「点」にスポーツの熱を集め、それを「面」に広げていきます。具体的なロードマップとしては、5年でホームタウンを軸としたまちづくり、10年で県全体、30年で全国への段階的な拡張を描いています。

音喜多

Bリーグのすごさは、主要な地方都市だけでなく、全国津々浦々にクラブがあることです。現在進行中のアリーナ建設プロジェクトが完了すれば、各地域に強力な「データ活用拠点」が誕生する。そして、Bリーグという最適なパートナーがいる。これほど心強いことはありません。そこにテクノロジーを掛け合わせ、成功体験を着実に積み上げ、それぞれの地域で確かなインパクトを生み出していきます。

最後に、この協業を通じて実現したい社会の姿をお聞かせください。

島田

スポーツ組織にしても企業にしても、これから社会的意義のない組織は生き残るのが難しいと考えています。勝つこと自体も大切ですが、それだけでは続かない。

明確な旗を掲げて、そこに向かうアクションを起こし、結果を出していく。それが存在価値を高めていく唯一の道ではないでしょうか。Bリーグも、しっかりと稼ぎ、それを還元する。きれいごとで終わらせません。それが子どもたちの未来にもつながるのですから。

音喜多

従来の「バスケットファンのためのリーグ」から、「地域社会にとって必要不可欠な存在」へとBリーグが進化しています。その挑戦に、私たちも技術で貢献していきたい。

スポーツもITも、あくまで手段。最終的に目指すのは、人々がより豊かで幸せな生活を送れる社会です。この想いを共有するBリーグとともに、スポーツを起点とした新しい社会インフラを築いていきます。

取材・執筆:鈴木光平 撮影:大城為喜 デザイン:小鈴キリカ 編集:美濃島匡

NewsPicks Brand Designにて取材・掲載されたものを当社で許諾を得て公開しております。

2025-︎09-22 NewsPicks Brand Design

NewsPicks Brand Designにて取材・掲載されたものを当社で許諾を得て公開しております。

2025-︎09-22 NewsPicks Brand Design

TISインテックグループ社員と

外部有識者の方が対談を行うコーナーです。

社会課題の解決のために

叶えたい願いと想いを語るコーナーです。

タイアップ記事をご紹介します。

TISインテックグループの

取り組みについて発信するWEBマガジン