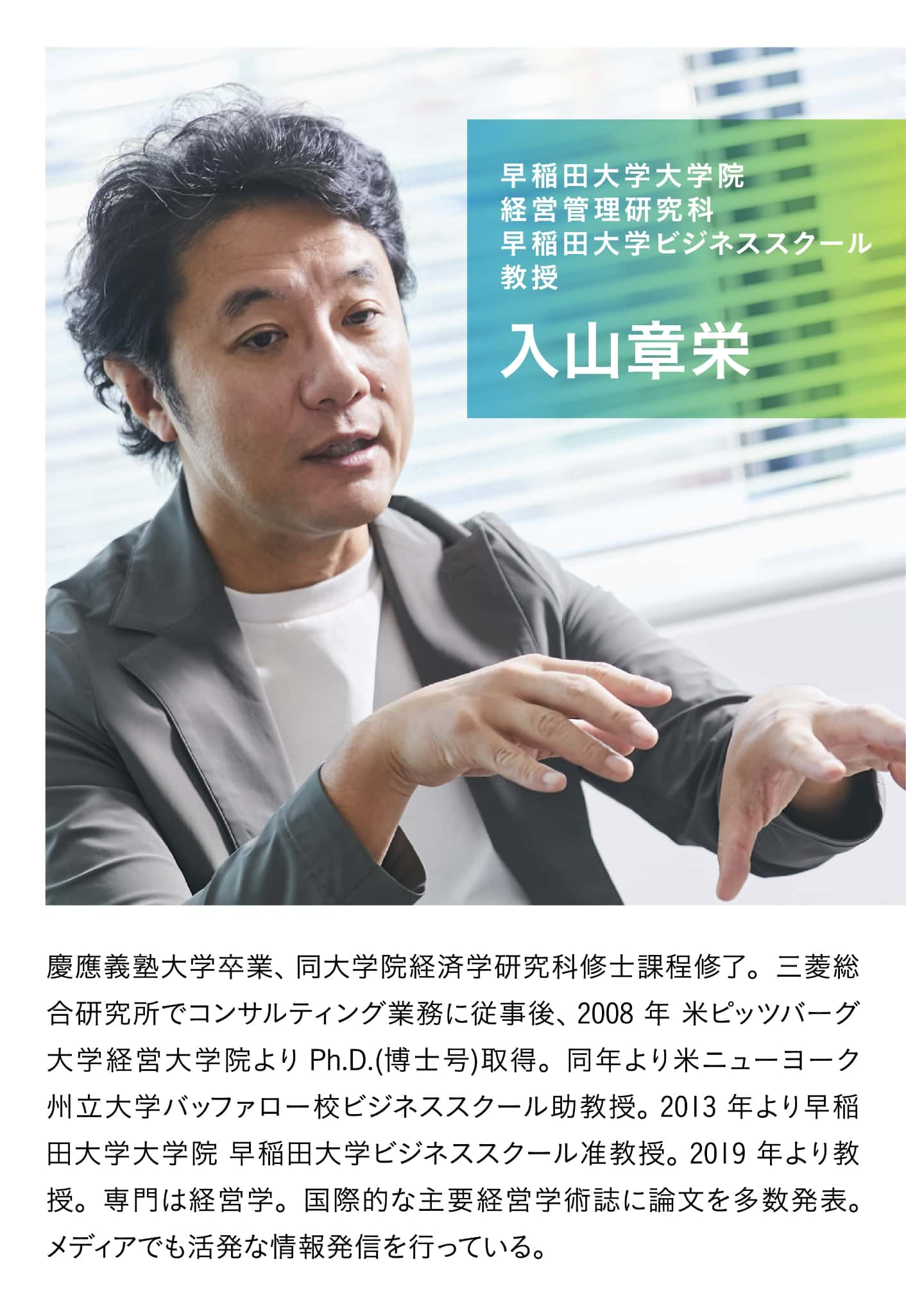

【入山章栄】コンサルもSIerも変わる。"両利きの経営"が導く次世代DXの形

NewsPicks Brand Design

理想論だけの青写真を描くのではなく、問題解決を実現するまでの伴走支援ができる。そんな「分かっている」コンサル力を持つ企業は、引く手あまただ。

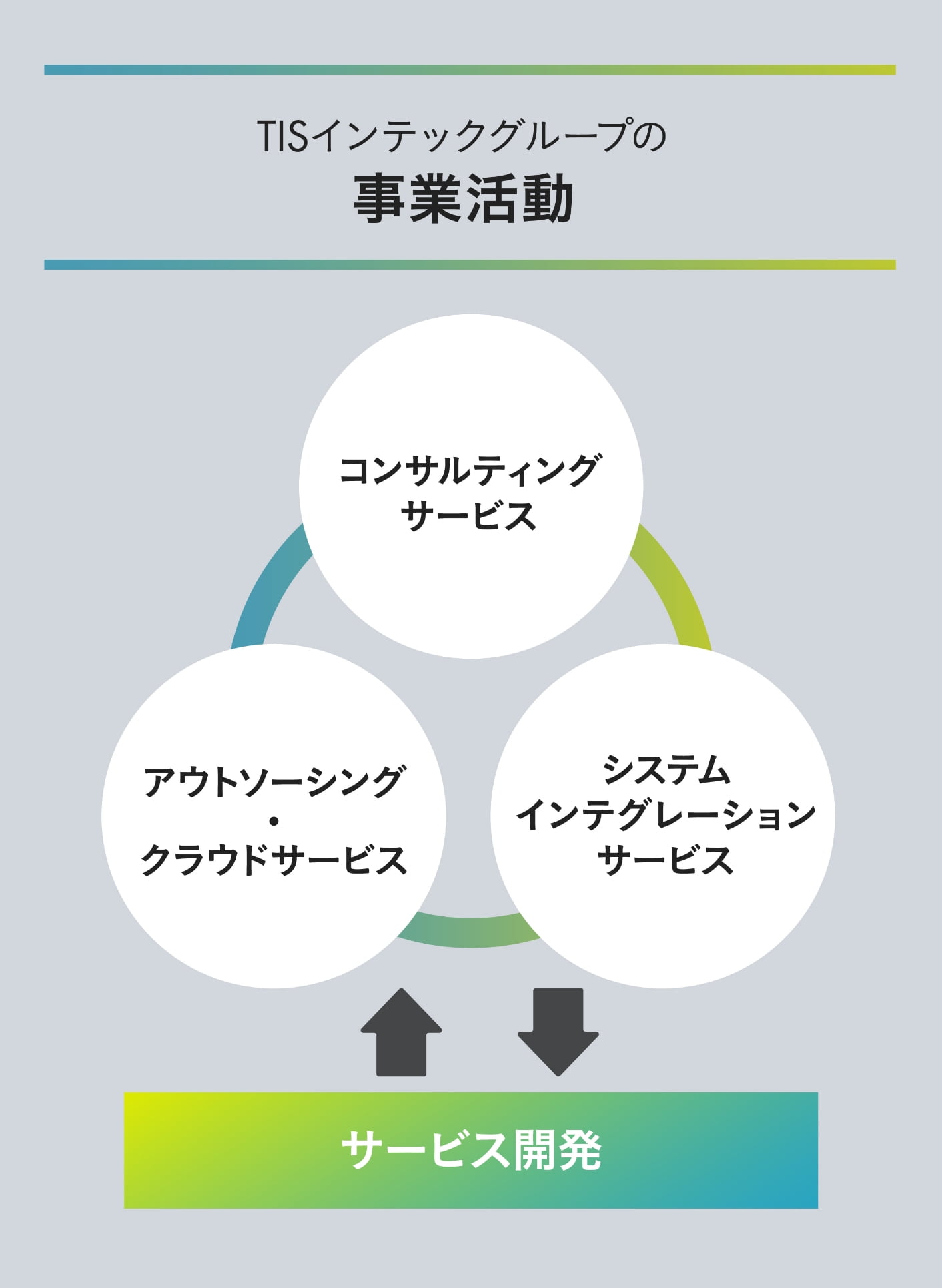

その中で、顧客の要望通りにシステム開発を行う「受け身のSIer」から脱し、「真のコンサル力」を持つ体制への変革にいち早く着手している国内大手総合IT企業のTISインテックグループ。

グループ従業員数は約2万2000人、24年3月期の売上高は5,490億円とトップクラスを誇り、現在も成長を続けている。

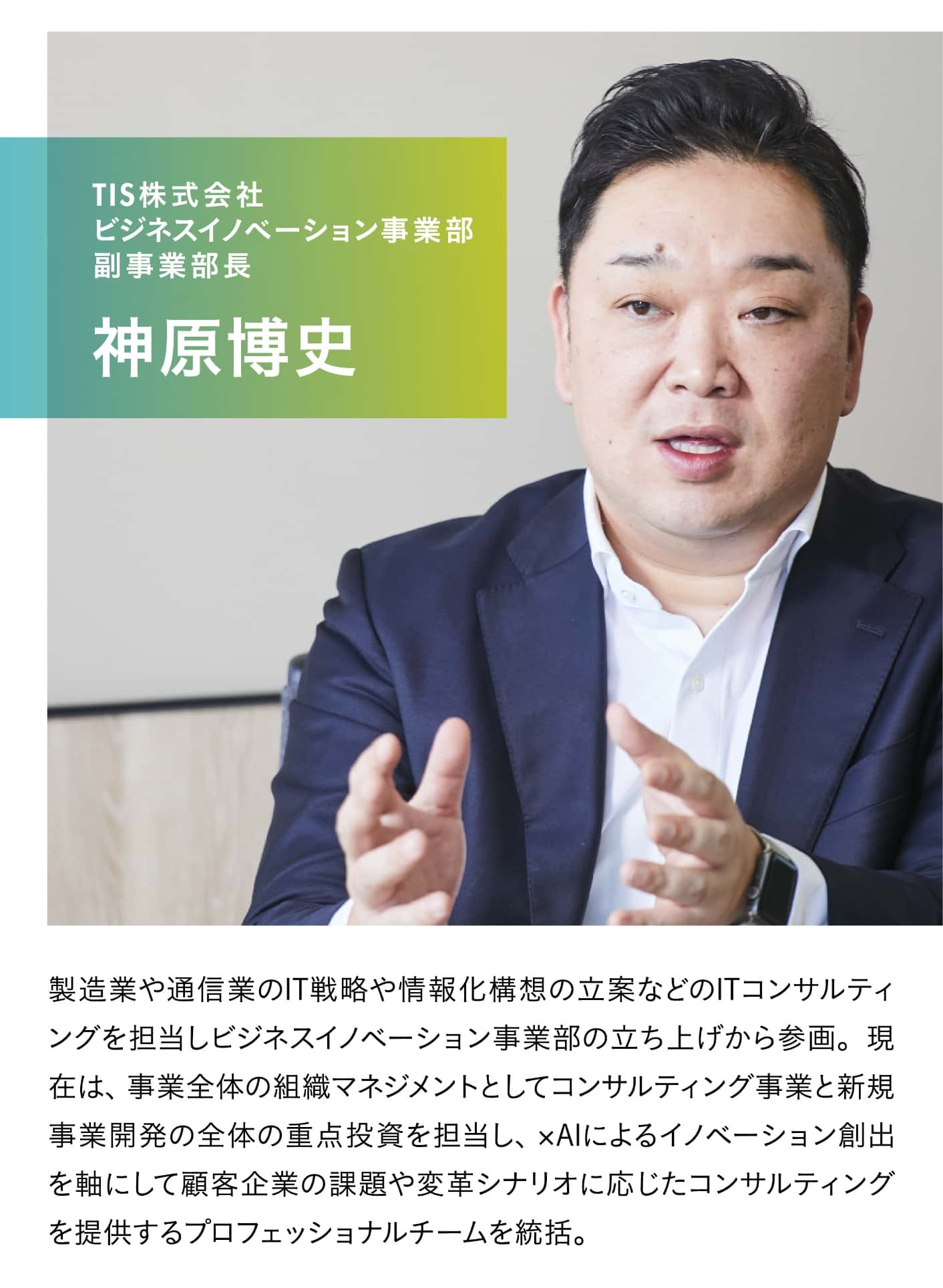

今回は、TIS株式会社 ビジネスイノベーション事業部 副事業部長 神原博史氏と、元・三菱総合研究所で現在は経営戦略やグローバル経営を専門とする経営学の第一人者 入山章栄氏を迎えて対談の場を設けた。

AIが融合し始めたDX支援の現場。DX最前線で起こっているイノベーションはいったい何なのか。そこから逆算して見える、日本企業が世界で勝ち残っていくために必要な基本戦略とは。現在地から未来までを深く掘り下げた。

日本企業の最大の課題は「目的の不在」

ビジネスの現場ではどのようなデジタル技術が必要とされ、どのような事業変革が求められているのでしょうか?

入山

そもそも、DXもAIも目的ではなく、あくまで手段であり、道具です。

ところがそれらを目的だと思ってしまっていて、「AIやDXさえ導入すれば、どうにかなる」と思っている人たちがいます。しかし実際はどうにかなりません。だって、そもそも道具なんですから。

だから本当に大事なのは、会社の戦略と目標、ビジョンのほうであるべきです。「当社は将来、こういうことをやっていきたい」をはっきりさせた上で、それならこの部分はデジタルに任せましょう、という順番で考えるのが、本来の正しい道筋だと思います。

しかし日本では、デジタルを取り入れる目的を理解しないままに「DXとAIはとりあえずやっておかないとヤバそうだ」という企業がけっこう存在します。

「そもそも御社は何がしたいんですか?」と質問しても「分かりません」。どういうビジネスモデルを構築して、どういう組織を作るべきなのか。戦略の議論が漠然としたまま「とりあえずデジタルやりたい」みたいな感じです。

出典:Getty

この「手段の目的化」が、おそらく多くの日本企業が抱える最大の課題です。経営者の方々のITリテラシーがあまり高くない点も含めて、そもそもデジタルをどう使っていいのかが分からない上に、自社にどう取り込めばいいのかも分からない。

そのため、これらの企業に対峙するDX支援企業は、コンサルティング機能を持っていることが今や必須です。そうでないとお客さんの真の問題にリーチできないし、期待に応えられないんですよね。

だから富士通グループには総合DX支援コンサルティングファームのRidgelinez(リッジラインズ)があり、アクセンチュアはそもそもコンサルティング企業だから強い。コンサルティングという上流工程の機能を持っていないと、本当の意味でのDXには取り組めないと思います。

神原

企業内部の人だけでは気付けないような問題は、やはりあると思います。

また、破壊的イノベーションが起きている近しい業界の動向を観察することで、自分たちがこれから進むべき方向性が見えることがあります。そういった「異業種間転用の視点」の持ち込みも、中の人だけではなかなか気付けないのではないでしょうか。そこで、広く業界を見ているTISインテックグループが、外から客観的な視点をお客様にもたらすことは一つの価値になります。

また、「手段の目的化」だけでなく、不確実性が高く予測困難なVUCAの時代と言われるように、経営環境の変化が激しすぎるという経営課題もあります。

この環境下では、「既存ビジネス」の環境に合わせた変革を行いながら「新しいビジネス」を開発する両輪経営で事業を回さざるを得ません。そんなケースが頻発しています。

入山

時代も業界も技術も、全体を俯瞰して見られる人の存在は貴重ですね。人同士のしがらみや会社の歴史を含め、いろんな要素がすでに噛み合っちゃっているからこそ、良くも悪くも会社は回っているわけです。なので、どこかの課題を変革しようとするなら、結局は会社全体を変えないとしょうがない。これを「経路依存症」といいます。

だからこそ全体設計がすごく重要なワケですが、それをできるのは結局のところコンサルタントしかいません。コンサルタントがやっているのは、部分的に直すのではなくて全体を俯瞰した上での課題解決の方法の提案です。

デジタルの導入も組織改編もその延長線上にあります。そうした提案ができる人・企業がやっぱり今は強い。

データやAIだけでは不十分

それらの事業課題に対して、どのように解決策を提示しているのでしょうか?

神原

事業として進出したい先のテーマだけは決まっているものの、それを経営に説明して立ち上げる事業計画にはまとまっていない、という段階で相談をいただくケースは多い。そんなときこそ、私たちの出番です。

「面白いテーマだけど、果たして市場性はあるのか」などを検討し、さまざまなサポートを通じて実現できる戦略や実行の筋道までを描けることが当社の介在価値です。

つまり、パソコンや会議だけで絵に描いた餅のようなビジネスプランを作っただけで終わらせるのではなく、仕組みを構築して運用が軌道に乗るまでを一緒にやり切る。共創を通じてビジネスを作る。これがTISインテックグループの強みです。

入山

新規事業の開発もやっている?

神原

事業開発のご相談をいただくケースは最近すごく増えていますし、2025年の崖で始まったDXの取り組みも、制約となるITの脱却からより効果を意識した新サービスやビジネスモデルそのものを変える方向にウェイトが移ってきていると感じます。

入山

私もいろんな企業と一緒に仕事をしているので、そのトレンドはよく分かります。新規事業を始めるときは「一度コンサルタントに相談してみようか」という話になりますからね。自分たちの目線がそもそも合っているのか、視野が狭くなっていないか。いろんな業界を広く見ているコンサルタントの話を一度は聞いてみたいんです。

世の中の変化が激しい中で俯瞰して眺めた上でトレンドを考えて、それを起点にした逆算思考で次に伸びそうな領域に投資をしていく。そこにチャンスがあると示せるのは、外部視点を持つコンサルタントの強みですよね。加えてTISインテックグループは、デジタルを持っている強みもある。

TISインテックグループの自社プロダクトは作らないのですか?

神原

自社サービスの開発に投資を行っていく事業も、当社グループの柱の一つです。当社の人的リソースのうち、すでに3分の1ほどは自社での投資型サービスの事業へ移行しています。

入山

コンサルティング型のSIer業務と、自社プロダクト開発の両方をやりだしている、と。ちなみにAIはDXにどう組み込んでいるのでしょうか?

神原

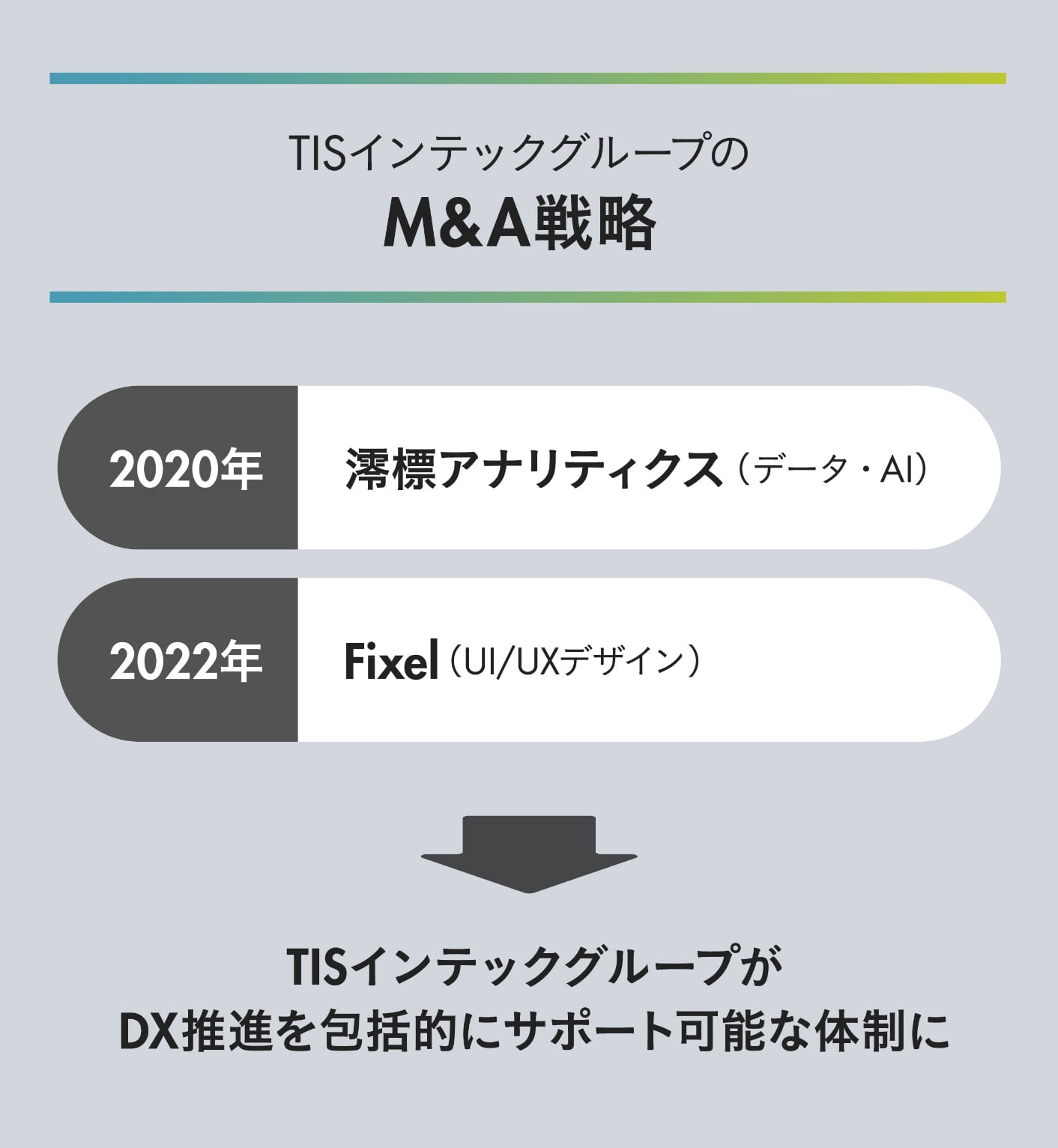

DX推進の先には「データが大事」という話が当然出てきますから、コンサルティング事業の立ち上げと同じタイミングからAI関連のビジネスを開始していて、出資やM&A(合併・買収)を積極的に行ってきています。

例えば20年に子会社化した、データ分析・AIコンサルティングに強みを持つ、澪標(みおつくし)アナリティクス株式会社は、データサイエンティストが130名も在籍しています。密に連携しながら、AI活用を中核に据えてビジネスを開始しています。

また、DXやデジタルというとデータやAIばかりがクローズアップされがちですけれど、もう一つの大きなイシューとして、設計や課題解決を意味するデザインの話があります。つまり、どう使うか、どう使われて社会実装できるレベルに落とし込むかという体験設計が「デザイン」です。

行動経済学が扱うジャンルのように、人は感情的に合理的ではない判断をする場合があります。当然ながらAIを使うのは人ですから、その非合理性を織り込んで体験設計しておく必要があります。この観点が抜けていると、作ったはいいけど使われなくなってしまう事態に陥ってしまうのです。

そこで、業務システムのUX/UIデザイン専門会社Fixel(フィクセル)株式会社をグループに加え、TIS内部にもUXデザイナーを抱えて価値提供できる構成にしました。

ビジネスにAIを取り込む最新トレンドは?

DXの先にはデータ活用やAIが必要になるとのお話でしたが、具体的にはどのようなAI活用の事例がありますか?

入山

社内に蓄積された情報を吸い上げてLLM(大規模言語モデル)に学習させて可視化する、などが最近のトレンドです。

またサイエンスの分野では、基礎研究情報や特許情報がすべてデジタル化されているので、それらをかき集めてLLMに学習させて、R&D(研究開発)に活用する、などが行われていますね。

神原

大阪府の『大ちゃんと話す』という、生成AIを活用したシニア向けコミュニケーション支援サービスで日本の自治体として初の事例は、TISが手掛けたのですが、ハルシネーション(AIが生成する誤情報)が起こるなどして苦労もしました。

こういったサービス展開時の経験を踏まえて、現在は、社内でも社外秘情報も安全に利用できる生成AI環境を構築し利用していて、そうして培ったノウハウでプロダクトをお客様に提供しています。

入山

一般コンシューマー向けのAIは、今のところまだリスクが高いですよね。なので、雨後の筍のように出てきた生成AI系スタートアップはかなり廃業していて、「BtoCは儲からないし、当面難しい」という流れになってきている。

これは日本に限らず、数か月前にアメリカでも同様の流れだと現地の人から聞いた話です。それでBtoBへシフトしていて、社内で安全に漏れないように使うタイプのプロダクトが増えています。

神原

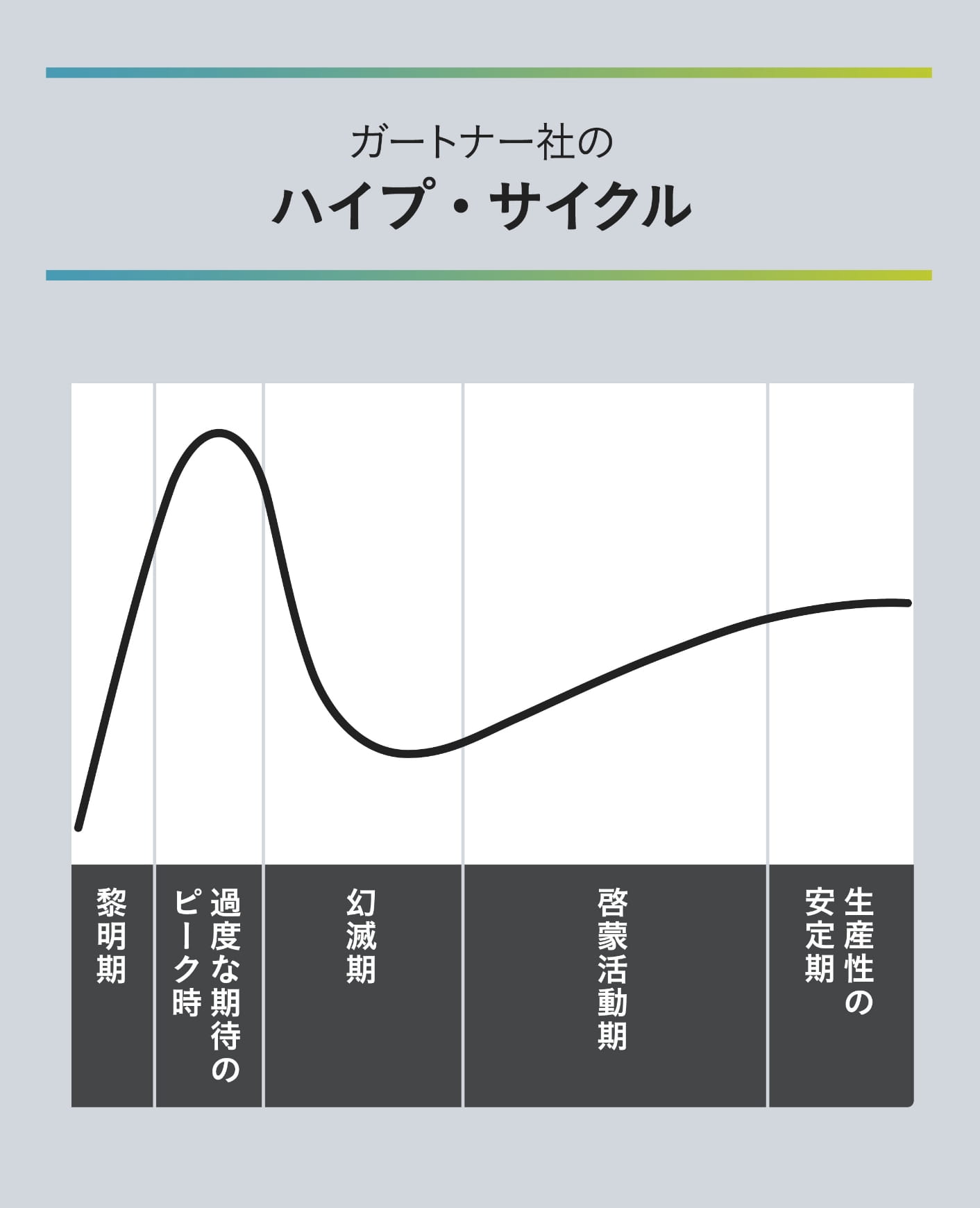

ガートナー社が提唱した、特定の技術やサービスの成熟度・社会への浸透度合いを示した「ハイプ・サイクル」的には、生成AIはちょうど現在が「過度な期待」のピーク期。その後、通常はブームが落ち着き、過剰な期待が過ぎ去る「幻滅期」にも入るのですが、ガートナー社もAIについて、このサイクルが早すぎていてピーク期と幻滅期が同時に訪れていると表現しています。

すると、人の仕事が完全にAIに置き換わるよりは「AIと人の仕事を組み合わせて使っていこう」というのが最初の軟着陸になるはずです。

あと1~2年のうちに、やり取りで得た情報を長期記憶することで個人のニーズに最適化されていきますし、そうした人とAIの組み合わせの最適解が少しずつ見えてくることで、企業での組み込み事例も出始めると予想しています。

入山

間違いないですね。僕は現在、パーソナルアシスタントとして「AI入山章栄」を作るプロジェクトを始めています。これからはおそらく一人一個のAIを持つ時代が来るでしょう。

AI同士が会話する世界線

これからAIはDX支援をどのように変えていくのでしょうか?

神原

大きく分けると 「社内向けのAI」と「社外向けのAI」があります。社内向けの場合は、主に生産性の向上に寄与します。

例えばシステム開発の現場なら、要件定義書や設計書の作成、コーディング、Webのインターフェイス画面が出来上がるところまで、AIによる自動化が進みつつあります。

一方、社外向けAIの大きなトピックスは、自律的にタスクを実行できる「AIエージェント」でしょう。AIエージェントへと進化すれば、AIがAIに指示を出したり、AI同士で会話のやり取りができるようになったりします。

入山

生成AI同士がお互いに話す時代になると、モノ同士をつないでいるIoT(モノのインターネット)が変わります。これまでのIoTは社内止まりでしたが、これからは業界の垣根を越えて社外へつながりはじめる。

これは例え話ですが、もしトヨタの自動車とフジテックのエレベーターと日本信号の信号機が会話をして、信号機が赤を出してクルマが止まり、エレベーターは下に降りて待機しておく、というようなモノ同士の連携が取れるようになるというのはどうでしょう。

神原

まさに当社が目指していきたい世界観の姿です。AIエージェントが進化していけば、既存インフラの活用用途が広がっていきます。その手始めとして、当社のフロア内にはサービスロボットを置いていて、複数台を群制御するためのプラットフォームを開発しています。

TISインテックグループ社内のサービスロボット(写真:同社提供)

また、三井不動産様が開発を手掛けた複合施設の「東京ミッドタウン八重洲」では、AIやロボット、エレベーターなどが自動的に運用できるための設計が、最初からビル全体に施されています。

例えば、1階でUber Eatsの配達員が荷物をビルの入り口付近のロボに渡すと、ロボットが自動でエレベーターに乗って該当フロアまで行き入室セキュリティを通過して執務エリアまで配達し、発注者本人がアプリで認証すると荷物を受け取れる仕組みになっていたりします。

こうした新しい働き方を目指したシステム開発を当社がお手伝いしました。

「深化」と「探索」の両輪を担えるTISインテックグループ

DXにAIが不可欠な時代に、TISインテックグループはどのような勝ち筋を見出していますか?

神原

当社グループの強みは、最先端の事例や技術の進化を見据えた上で「将来の社会はこうなる」と正しく理解している人間が、現時点での実効性の高い提案を示せることです。

また、コンサルティングができる人間とUXデザインが分かる人間、AIを開発できる人間の混成チームをすぐに作れることも強みです。結局のところ最後は人、だと思います。お客様のビジネスを変えていくには、情熱や最後までやり抜く強い意志が人を巻き込み、動かしていくと思います。

入山

SIerはコンサルティング機能を持ちたいんだけどそこが弱かったり、逆に元からのコンサルティング企業は開発機能が弱かったりします。この課題においても、TISインテックグループは強い。

とにかく日本のビジネス現場の課題は、生産性向上とイノベーションの不足です。本質的にこれらは同じ意味で、イノベーションを起こして生産性を向上させていく。そのことが大事です。

ただ、新しい課題に取り組んでいくには組織そのものを変革する必要性が出てきます。コンサルタントが組織変革の提案をしつつも、最後まで改革をやり切れるかどうかは結局のところ、経営の問題です。

イノベーションが起こる条件はありますか?

入山

タイミングは極めて重要で、早すぎたり遅すぎたりすると失敗する場合があります。分かりやすいのがインターネット関連のサービスですね。

日本最大の料理レシピサービス「クックパッド」は、ISDN回線のときは写真をアップするのが遅くてダメでした。つまりタイミングが早すぎた。ところがみんながスマホを持つようになった時代には超絶マッチして、一気に会員数を増やしました。ところが4Gが普及して動画の時代になったときに、乗り遅れてクラシルの後塵を拝する結果となりました。それだけタイミングは重要です。

神原

やはり「どう使われるか」は大事ですね。

入山

大事ですね。そうした技術トレンドに加えてもう一つ重要なタイミングは、「法規制」や「ユーザーのデジタルリテラシーの醸成度合い」です。それらが上手く噛み合うタイミングに新規事業を始めたり、お客さんをじっくり育てたり(ナーチャリング)することが価値になりますよね。

神原

組織全体は一瞬ではきれいに変わらないので、一緒に伴走しながら考えていくことが重要だと思います。

入山

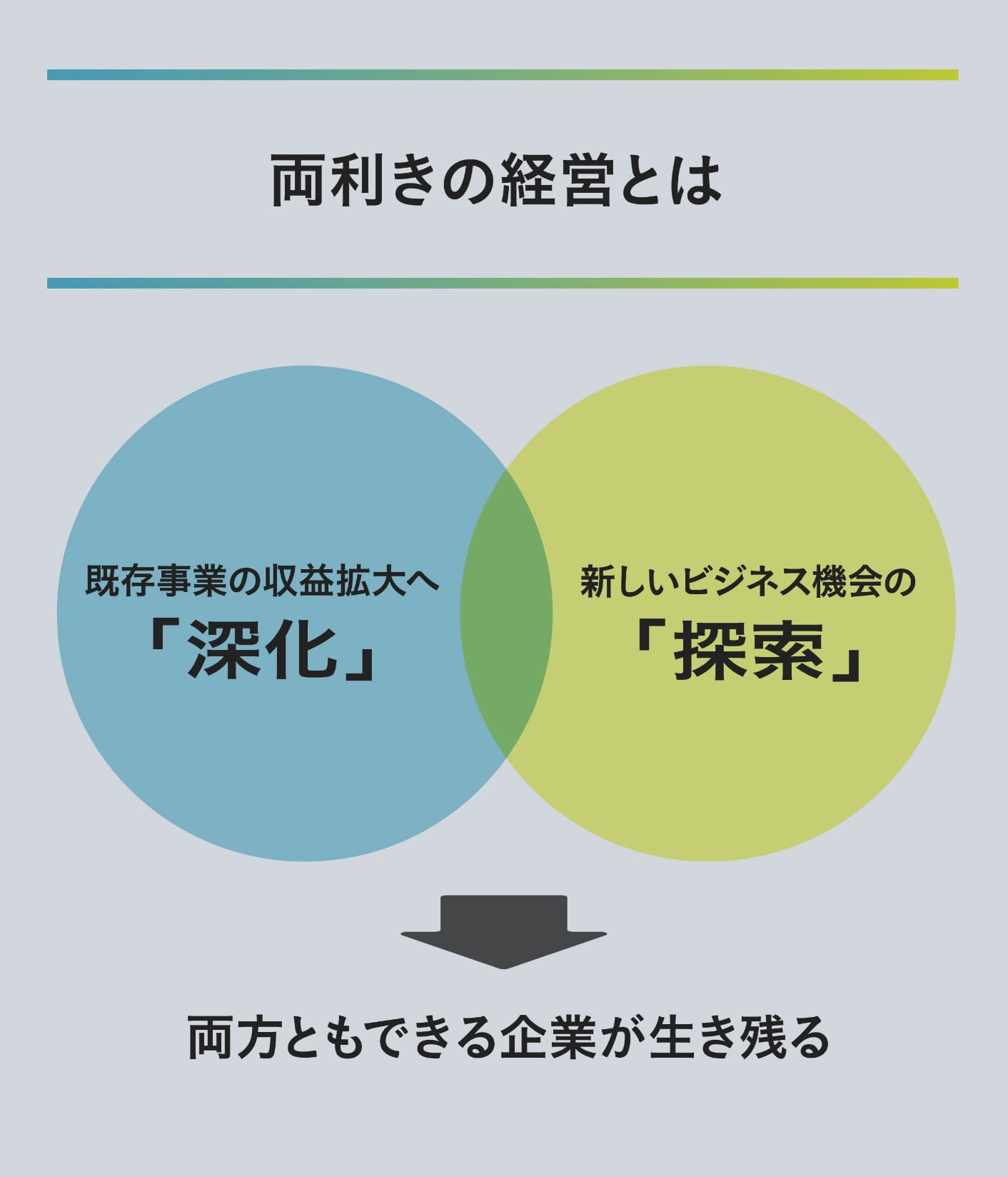

僕はよく「両利きの経営」の話をするんですけど、両利きとは「深化(成熟事業)」と「探索(新規事業)」を意味します。今までは世界も日本も、深化のほうに時間を費やしてきました。しかし生成AIが出現した今、深化にもうほぼ人間は不要です。

では人間の仕事がすべて要らなくなるかというと、そうではありません。逆に探索側のほうの価値が高まるので、リソースを探索に振るのが最重要だと考えています。

いろんな情報を集めて、事業計画の草案作成まではある程度までAIが作れる。その上で、事業計画を決定して実行する部分は結局、人でないとできません。意思決定をして責任を負うという、探索側の価値がこれからはものすごく上がります。

TISインテックグループはかつてのSIerの姿からは一変して強力にコンサルティングとデザインで探索系のサポートをしている一方で、AIとDXで効率性を向上させて生産性を上げられる深化の部分も持っている。両方を持っていることがよく分かりました。日本をさらに良くしていただければと感じました。

神原

ありがとうございます。

執筆:山岸裕一 撮影:吉田和生 デザイン:小鈴キリカ 企画・編集:花岡郁

NewsPicks Brand Designにて取材・掲載されたものを当社で許諾を得て公開しております。

202︎4-︎12-20 NewsPicks Brand Design

TISインテックグループ社員と

外部有識者の方が対談を行うコーナーです。

社会課題の解決のために

叶えたい願いと想いを語るコーナーです。

タイアップ記事をご紹介します。

TISインテックグループの

取り組みについて発信するWEBマガジン