#10

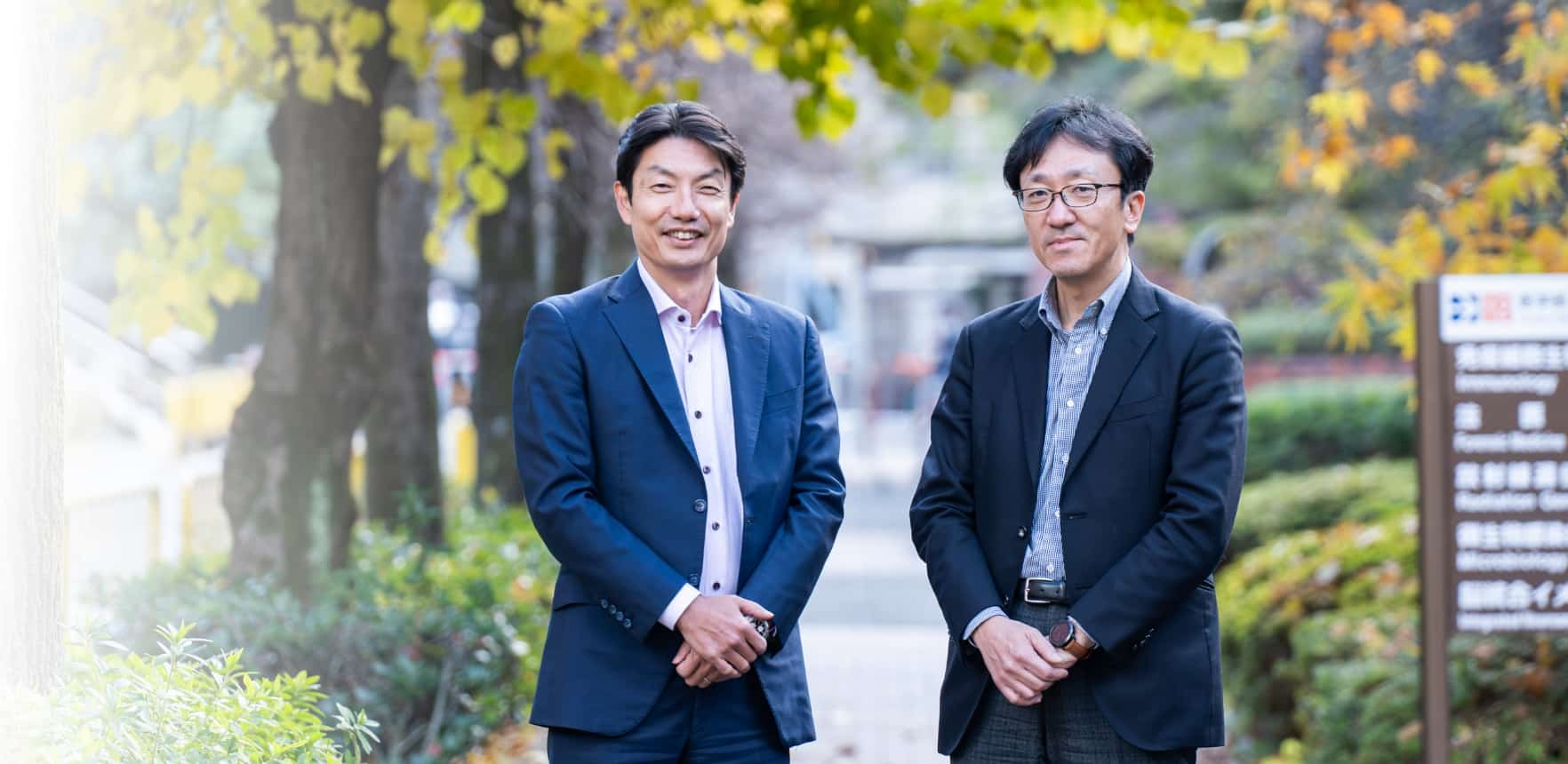

- 石見 拓

- 京都大学大学院

- 医学研究科 社会健康医学系専攻

一般社団法人PHR普及推進協議会 代表理事

- 丸井 崇

- TIS株式会社

- ヘルスケアサービス事業部 事業部長

健康データがもたらす、誰もが安心して暮らせる地域共生社会

私たちのヘルスケアは今、デジタル技術の進化によってかつてない変革期を迎えています。医療DXの推進により、より質の高い医療やケアが実現しつつあり、それは単に技術の進歩にとどまらない、社会や暮らしのあり方そのものを変えるポテンシャルを秘めています。これからの時代、健康増進や病気予防の考え方は、「任せる医療」から「自らの選択で築くヘルスケア」へと変化していくことでしょう。

今回の対談では、京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻 予防医療学分野の教授であり、一般社団法人PHR普及推進協議会 代表理事の石見拓さんと、TIS株式会社 ヘルスケアサービス事業部 事業部長の丸井崇が、ITを活用した未来のヘルスケアについて語り合います。また、2025年に開催される大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」での取り組みも交えながら、誰もが安心して暮らせる地域共生社会の実現に向けた展望に迫ります。

IT×ヘルスケアが生み出す、より良い未来の暮らしとは

ヘルスケアの新時代を創る、大阪ヘルスケアパビリオンの挑戦

今回の対談テーマは「未来のヘルスケア」ということですが、このテーマについてどのようにお考えですか?

その取り組みの一つとして、TISは2025年の日本国際博覧会(大阪・関西万博)の「大阪ヘルスケアパビリオン」にスーパープレミアムパートナーとして協賛しています。

石見さん

(以下、敬称略)

(以下、敬称略)

大阪・関西万博への協賛は、非常に大きな意味を持つ取り組みだと思います。TISが大阪ヘルスケアパビリオンに協賛する理由や目的について教えてもらえますか?

丸井

実は、TISは1970年に開催された大阪万博が発祥の企業です。また、2025年大阪・関西万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」は、当社の「人々の幸せに貢献したい」という思いや「未来の景色に鮮やかな彩りをつける存在でありたい」という企業理念と合致しています。

この協賛をきっかけに、従来のヘルスケアプラットフォームを強化し、健康増進や生活習慣病の重症化予防といった健康問題の解決に貢献したいと考えています。

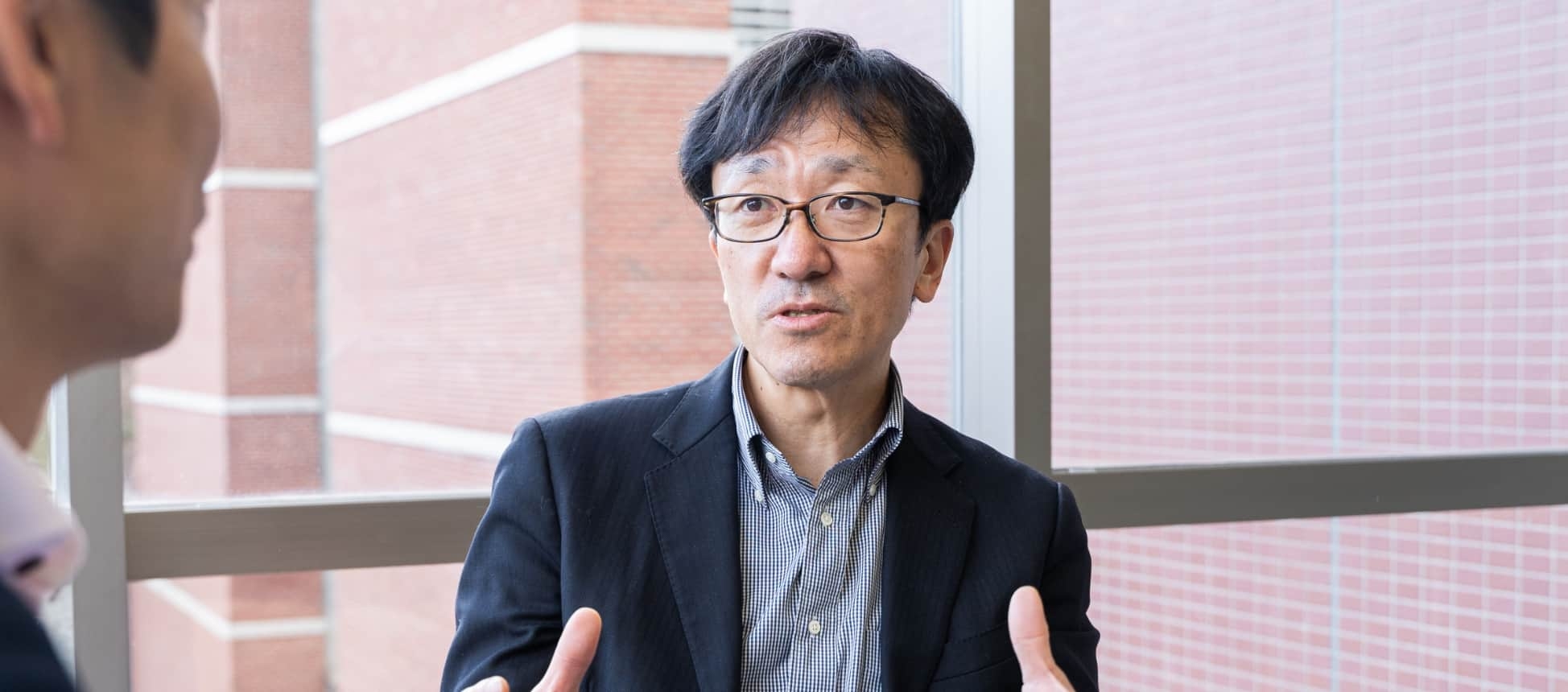

石見

なるほど、その第一歩として、2025年の大阪・関西万博でヘルスケアプラットフォームを提供しているというわけですね。具体的に、大阪ヘルスケアパビリオンではどのような体験ができるのでしょうか?

丸井

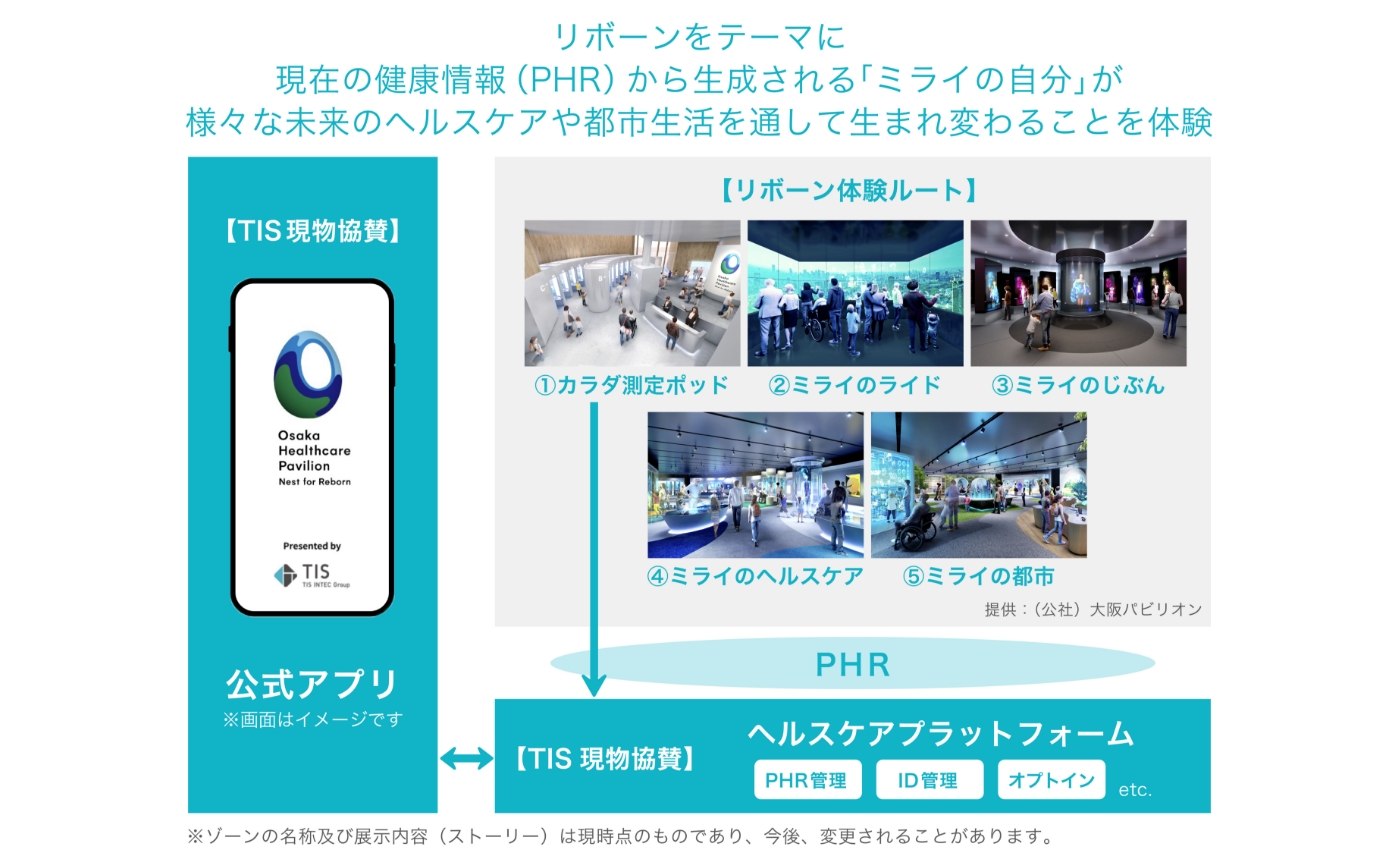

大阪ヘルスケアパビリオンでは、「リボーン」をテーマに掲げ、未来のヘルスケアの技術や都市生活を通じて、自分自身がどのように生まれ変わるかを体験できる仕組みを用意しています。また、大阪ヘルスケアパビリオン公式アプリの現物協賛により来場者が自身のヘルスケアデータを活用しながら健康について学び、行動を変えるきっかけづくりに貢献します。

大阪ヘルスケアパビリオンの展示の主軸は、心血管や筋骨格など7種類の健康データ「PHR(Personal Health Record)」を計測し、それらを可視化・分析した上で25年後の自分の姿、即ち「ミライの自分」をアバターという形式で実際に対面できることにあります。TISは、PHRを利活用する基盤としてヘルスケアプラットフォームを提供し、ユーザー体験をより良いものにするための公式アプリを展開します。

石見

それは、参加者にとって非常にインパクトがある体験になりそうですね。日々の健康状態が未来の自分にどのように影響するのか体感できるわけですね。

丸井

まさにそのとおりです。このプラットフォームは他の協賛企業と連携させることで、さらに充実した未来体験を提供します。例えば、未来のフードや最新のヘルスケア技術を体験すると、それらの影響が「ミライの自分」のアバターに反映されます。これにより、参加者は自身の生活や選択が将来の健康や生活にどのように影響を与えるのかをリアルに実感できるようになります。

個別化医療の鍵を握るPHRの可能性

PHR(Personal Health Record)は、ヘルスケアプラットフォームの基盤として重要な役割を果たすとのことですが、具体的に何のことを指すのか教えていただけますか?

石見

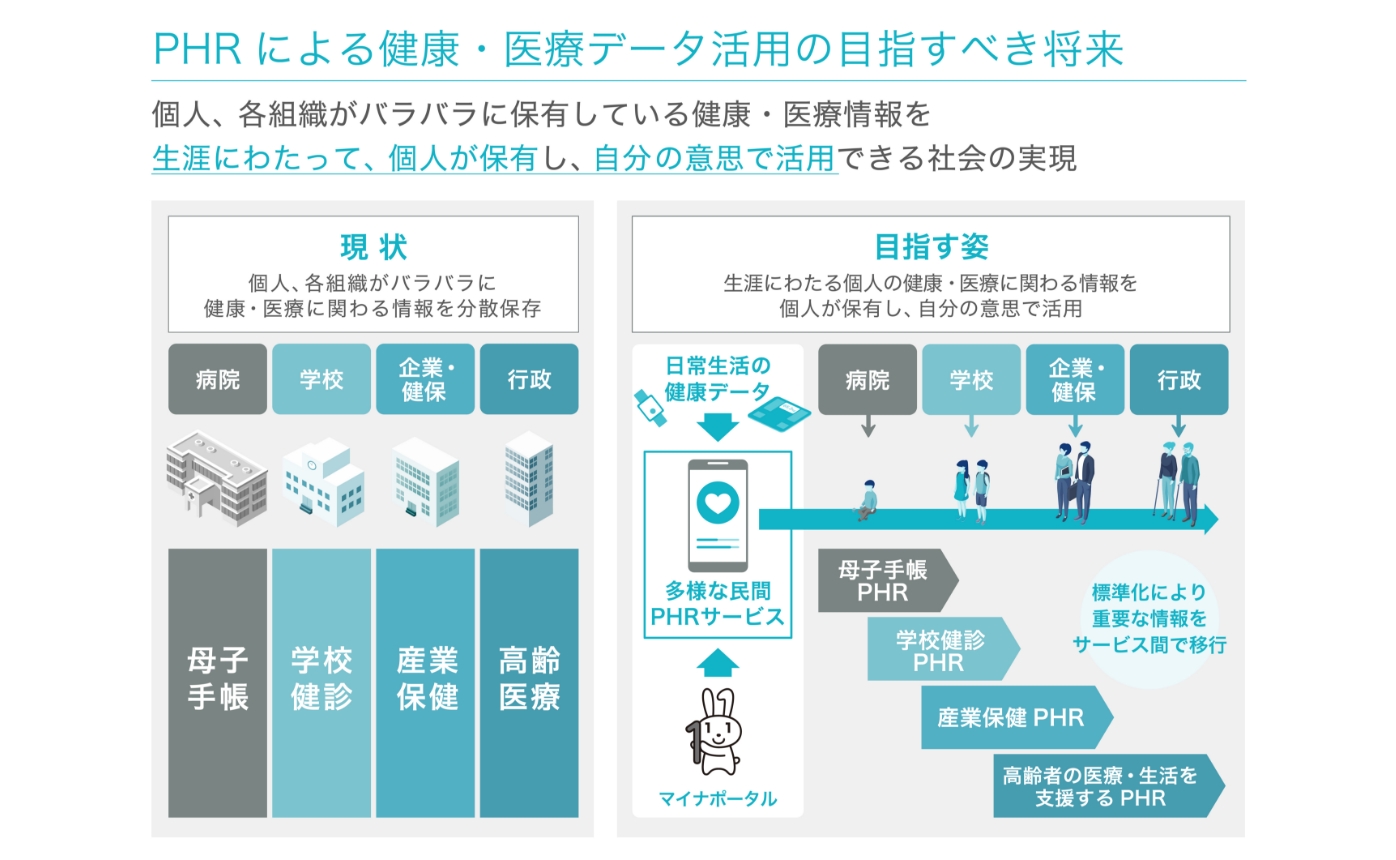

PHRは、簡単に言うと「個人の健康情報」を指します。当会(一般社団法人PHR普及推進協議会)では、「生涯にわたる個人の健康・医療に関わる情報」と定義しています。

具体的には、次のようなデータがPHRに含まれます。

● 日常の健康データ:家庭での血圧や体重、体温といった日々の健康状態を記録したデータ

● ウェアラブルデバイスから得られるデータ:スマートウォッチなどで記録される歩数、心拍数、血中酸素濃度、睡眠時間といったデータ

● 医療データ:病院や健康診断での採血結果、薬の処方歴、治療記録、ワクチン接種歴など

● ウェアラブルデバイスから得られるデータ:スマートウォッチなどで記録される歩数、心拍数、血中酸素濃度、睡眠時間といったデータ

● 医療データ:病院や健康診断での採血結果、薬の処方歴、治療記録、ワクチン接種歴など

これらのデータを本人のもとに一元化することで、個人が自分の健康状態を総合的に把握できるようになります。個人が主体的にデータを管理し、適切なタイミングで家族や医療機関、サービス提供者と共有することで、自分に合った健康管理や病気の予防策を選べる時代が訪れるのです。病気の治療にも日々の状態や本人の意思を反映しやすくなります。

丸井

近年、健康管理のためにウェアラブルデバイスやヘルスケアアプリなどを活用する人が増えており、個人が医療や健康データを主体的に管理することへの関心が高まっていると感じます。

石見

本当にそうですよね。その背景には、医療の進化と共に、社会全体の意識が変わってきていることが大きく影響していると思います。

従来の医療では、医師が診断し、治療を主導するスタイルが一般的でした。患者は医師の指示に従うことで安心感を得るという受け身の姿勢が主流でした。時代が進むにつれ、医療が「治療」から「予防」へと広がってきました。病気の早期発見や早期治療が可能になる一方で、「自ら行動して健康を守る」という能動的なアプローチも重要になります。

現代では、「健康づくり」や「ウェルビーイング(※1)」という新しい考え方が台頭してきています。日々を健康で豊かに過ごすには、生活習慣の記録や健康データを活用して、自分に最適な健康管理や予防策を選択する力が大切です。また、医療の個別化や患者さんご自身、ご家族の意思やQOL(生活の質)を重視した治療を実現するためにもPHRが大きな役割を果たすでしょう。

※1「ウェルビーイング」(well-being):人々が身体的・精神的・社会的に良好な状態にあり、総じて“幸福な状態”を意味する概念。

未来のヘルスケアを実現するための重要なステップ

デジタル技術の進化により、ヘルスケア領域は大きく変わりつつあります。今後、この分野のさらなる発展に向けて、どのような取り組みを進めていく予定でしょうか?

分散する医療情報を繋ぐ「一元化への挑戦」

石見

医療や健康データは、病院をはじめとする医療機関や国・地方自治体、学校、健康保険組合など、様々な場所で管理されていますが、十分に繋がっていません。これらのデータを繋ぎ、有効に活用する仕組みは発展途上の段階にあるため、組織をまたいで円滑にデータを共有できるよう、さらなる仕組みづくりが期待されています。

こうした分散された健康や医療のデータを、本人が主体的に管理し、自らの意思で活用できるようにすることが、PHRサービスに期待される大きな役割です。

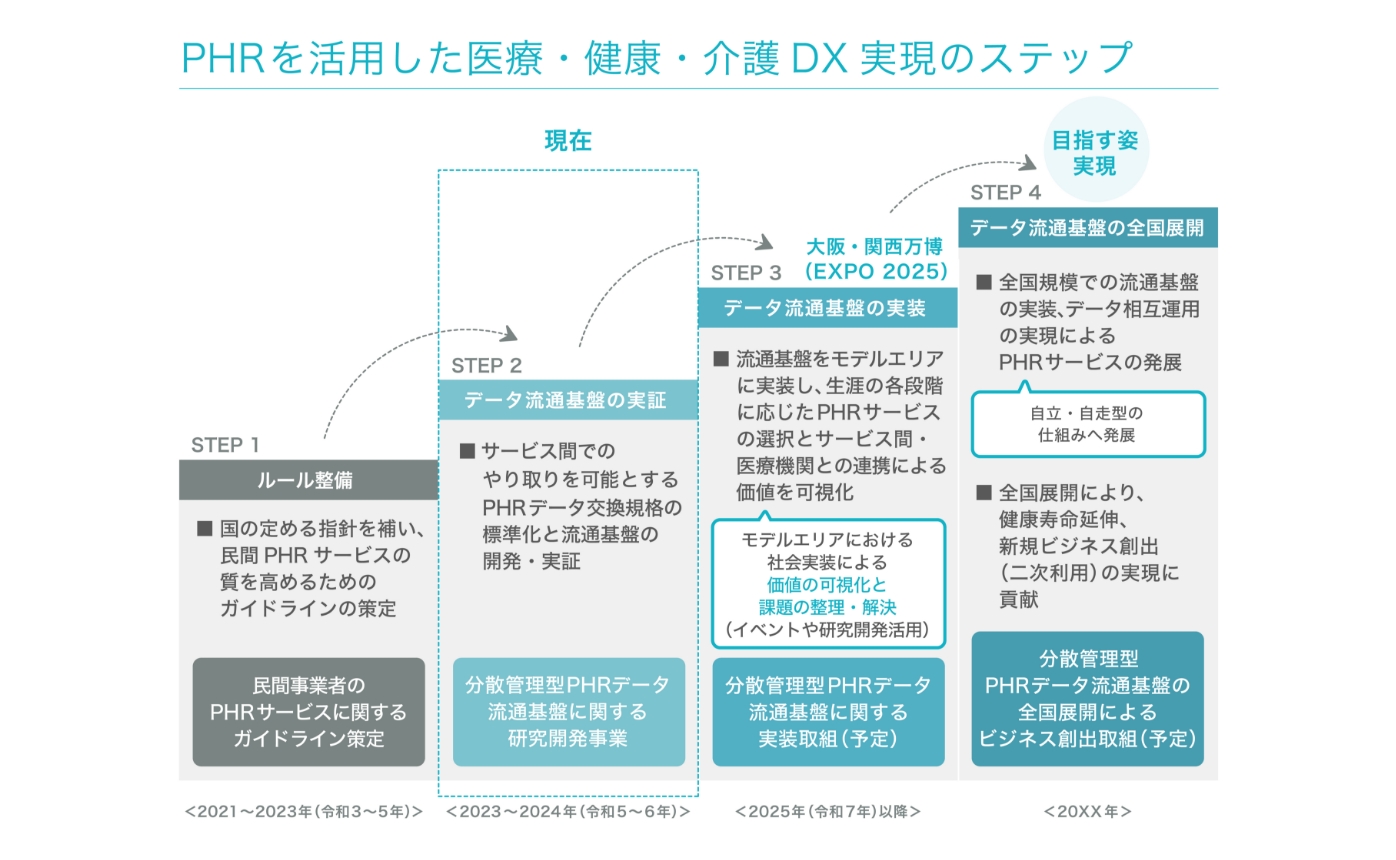

現在、PHRを活用した医療・健康・介護DXの普及はSTEP2の段階にあり、データのやり取りをスムーズにするための標準化や基盤整備が進んでいます。次のSTEP3では、地域レベルでデータ流通の仕組みを実装し、その価値を可視化することで、全国へ展開することが目標となります。大阪・関西万博は、そのモデルを多くの人に実感してもらう絶好の機会となるでしょう。

医療DX推進の鍵は、公的基盤と民間サービスの共創

丸井

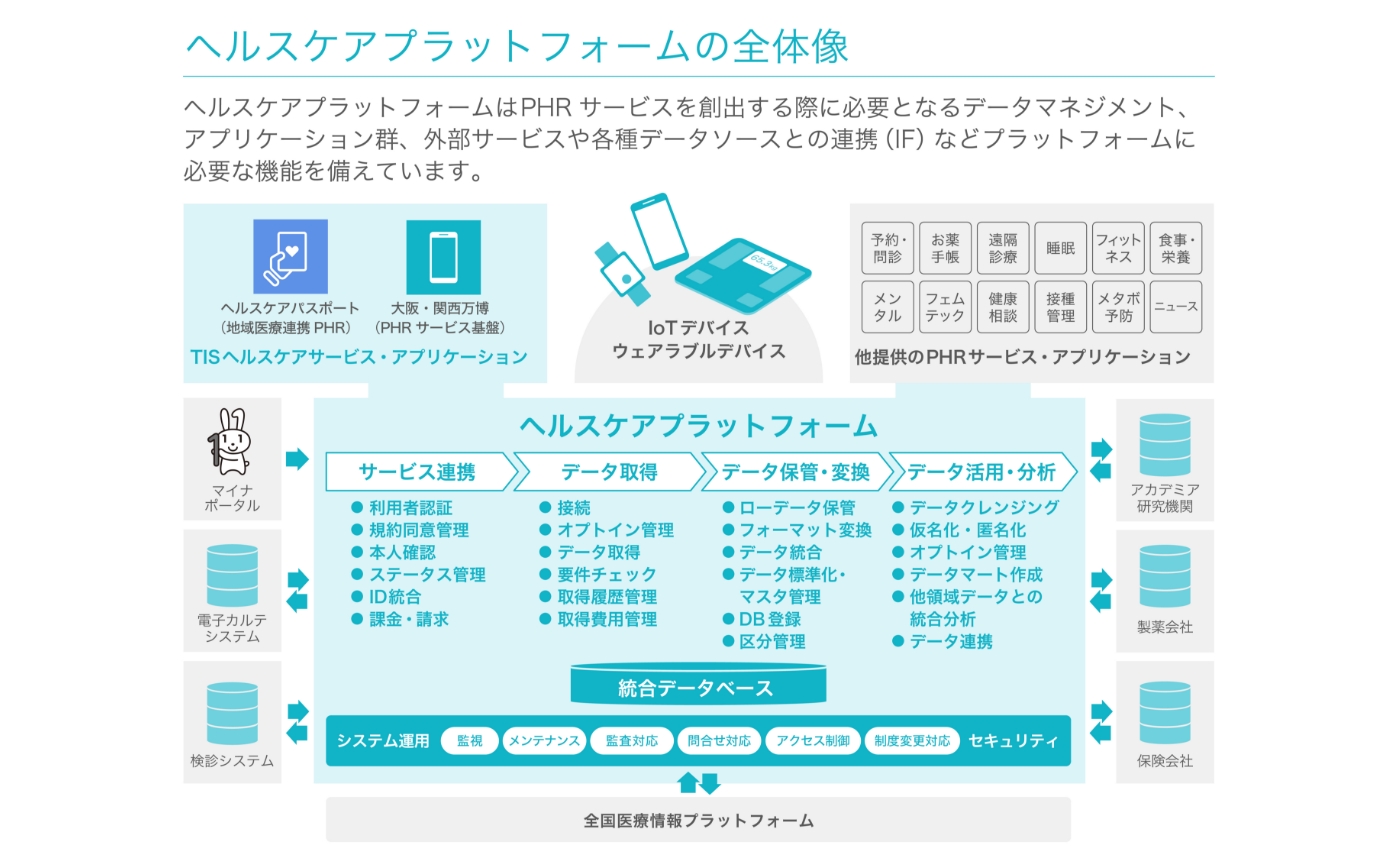

こうした背景の中で、政府は国民の健康増進や医療の質向上、そして医療機関の効率化を目指して、医療DXを積極的に推進しています。その一例が、全国医療情報プラットフォームの構築です。このプラットフォームは、医療や介護に関する基本情報を電子化して一元的に管理し、切れ目のない医療サービスの提供を目指すものです。

この仕組みが本格的に機能することで、高齢化社会における医療費の削減、地域医療のさらなる発展への貢献も期待されています。この医療DXの推進により、患者の同意のもと、医療・介護情報とPHRを組み合わせることで、より国民の健康増進に貢献するサービスの提供が可能になると考えられています。

こうした医療DXが国策として推進される中、当社は、民間のヘルスケアサービスが果たすべき役割を担えると考えています。特に、スマートウォッチや健康アプリで得られる日常の健康データなど、個人レベルで蓄積される情報を効果的に活用する仕組みの提供により、より個々の生活に寄り添ったヘルスケアの実現を目指しています。

健康データの利活用がもたらす恩恵と、安全性を支えるセキュリティ対策

個人の意思を尊重した医療と介護の未来像

個人や民間事業者、地方自治体などが健康データを利活用する恩恵について教えてください。

丸井

個人が自分自身のPHRを活用することで、そのデータが「自分の価値」として、様々な分野で活用できるようになります。

例えば、医療分野では、個々の体質や生活習慣に応じた治療が可能になり、治療の効果が一層高まると期待されています。保険分野においては、PHRに基づいたデータ分析により、個人のライフスタイルや健康状態に最適化された医療保険や生命保険の提案が受けられるようになります。

石見

まさに、PHRを活用すると医療や健康サービスが大きく進化します。例えば、スマートフォンに「そろそろ運動を始めましょう」といった通知が届くように、日常生活の中で健康的な行動を促すサポートも可能になります。こうした仕組みがあることで、より主体的に健康を管理するきっかけが生まれます。

さらに、健康・医療情報をデジタル化し、本人の意思で共有できるようにすることによって、病歴や服薬情報、終末期の救命処置の希望といった重要なデータや意思が即座に正確に確認できるため、医療や介護現場での対応がより迅速かつ正確になります。災害時にも、自分の健康状態や服薬歴、病歴などを速やかに共有することで、必要な支援を迅速に受けることができます。

ヘルスケアサービスを支えるPHRのセキュリティ対策

石見

民間事業者や地方自治体によるPHRの利活用に伴い、PHRの適切な管理方法も重要になってくるかと思います。そこで、PHRの管理方法における個人情報のセキュリティ面はどのようにお考えですか?

丸井

その点は非常に重要ですね。PHRには個人の大切な情報が含まれています。当社では情報漏洩のリスクを防ぐために慎重な対策を講じています。

政府は、「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」を策定し、民間事業者が守るべきルールを示しています。当社でもこの指針を遵守し、ID管理やオプトイン機能(※2)、アクセス制御、運用監視といった厳格なセキュリティ対策を採用しています。

利用者が安心してサービスを利用できる環境を整えることで、安全で信頼性の高いPHRの活用を推進していきたいと考えています。

※2オプトイン機能:サービス利用者がPHRを誰に何の項目を何の目的で提供するかを示した、情報提供への同意の意思表示のこと。

データ活用が生み出す新たな価値創出

石見

なるほど、ユーザーが安心してサービスを利用できる環境づくりが進んでいるわけですね。TISでは、このプラットフォームを活用して、未来のヘルスケアをどのように実現しようとしているのでしょうか?

丸井

当社ではヘルスケアプラットフォームの構築に加え、主に3つのプロジェクトを進めています。

1.電子カルテのクラウド化

電子カルテの「標準化」「クラウド化」「外部連携(API連携)」「AI利活用」により、医療機関同士の情報共有をスムーズにする仕組みを整備することで、地域医療の連携を強化していきます。

電子カルテの「標準化」「クラウド化」「外部連携(API連携)」「AI利活用」により、医療機関同士の情報共有をスムーズにする仕組みを整備することで、地域医療の連携を強化していきます。

2.製薬分野でのデータ活用

すでに取り組んでいる治験業務支援に加え、医療データ連携を活用したRWD(リアルワールドデータ)/RWE(リアルワールドエビデンス)の推進により、創薬やデジタル医療(DTx)の取り組みを強化し、創薬のデジタル化を支援しています。

すでに取り組んでいる治験業務支援に加え、医療データ連携を活用したRWD(リアルワールドデータ)/RWE(リアルワールドエビデンス)の推進により、創薬やデジタル医療(DTx)の取り組みを強化し、創薬のデジタル化を支援しています。

3.保険分野のデータ活用

現在提供している医療データと支払査定のデータベース事業を基盤とし、マイナ連携や医療データ連携を推進することで、より高度な保険DXの実現を目指しています。

現在提供している医療データと支払査定のデータベース事業を基盤とし、マイナ連携や医療データ連携を推進することで、より高度な保険DXの実現を目指しています。

これらのプロジェクトを通じて、より豊かで持続可能な社会の実現を目指していきたいと考えています。

医療とテクノロジーの融合が切り拓く、未来のヘルスケア

ヘルスケアプラットフォームが地域医療に浸透した未来を想像したとき、地域住民の生活や医療のあり方はどのように変化していると思いますか?最後に、お二人の目線で実現したい世界観や展望について教えてください。

石見

私たちが目指すのは、質の高い医療や介護を途切れることなく提供し、人々の健康を向上させ、地域全体で支え合う社会の実現です。

例えば、病院や学校、企業、行政、さらにはフィットネスジムなどが、本人の意思のもとスムーズに医療・健康データを共有できる基盤が整えば、地域全体で一人ひとりの健康を支える未来が見えてきます。ジムでの運動データが医師に共有されれば、医師は患者の生活状況に基づいて、よりパーソナライズされたアドバイスや治療を提供できるようになるでしょう。これにより、病気の予防や早期発見、治療の質の向上が進み、より多くの人が健康で充実した生活を送れるようになります。

しかし、まだ多くの人がPHRを「自分の情報(データ)」として認識していません。そのため、「PHRは自分自身の意思で管理・活用するもの」という意識を広めることが我々の使命だと考えています。

日本の医療制度は、充実した保健医療制度、健康診断の普及など、世界的に見ても優れた基盤を持っています。この強みを活かし、PHRを活用したデジタル化をさらに推進することで、日本が医療分野で世界をリードする可能性を大いに感じています。今後も、テクノロジーと連携しながら、より良い医療と健康支援を実現するための取り組みを推進していきたいと思います。

丸井

当社は、長年にわたり決済データを安全かつ正確に管理し、社会インフラを支えてきました。この「正確性」や「機密性」を重視した技術やノウハウは、ヘルスケア分野でも十分に応用可能です。特に、個人の大切な医療・健康データを安心して活用するためには、信頼性の高い技術基盤が重要な役割を果たします。大阪・関西万博で提供するプラットフォームには、個人の同意や確認を得るオプトイン機能をはじめ、多要素認証や最新のセキュリティ技術を実装しています。

今後は、大阪・関西万博のような大規模プロジェクトを通じて、企業や行政と連携しながら、PHRの普及をさらに加速させたいと考えています。

当社が目指しているのは、単なる医療や健康管理の効率化だけではありません。人々が自身の健康情報を積極的に活用し、自らの選択でより充実した未来を築いていける地域共生社会の実現です。当社は、この思い描く未来のヘルスケアを実現するために、今後も様々なことにチャレンジし続けたいと強く願っています。

※本記事の内容は、2024年12月24日時点のものです。

石見 拓Taku Iwami

京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻 予防医療学分野 教授

一般社団法人PHR普及推進協議会 代表理事群馬大学医学部卒業。大阪大学医学部医学研究科・生態統合医学(救急医学)博士課程修了。京都大学大学院医学研究科・臨床研究者養成コース修了。専門は循環器内科学、救急蘇生学、臨床疫学、実装科学。『医療のフォーカスを院外へ』をモットーに、心肺蘇生やAEDの効果検証、普及啓発とともに、個人も社会も健康になるという社会を目指し、PHR(Personal Health Record)の適正な普及と社会実装を推進している。

一般社団法人PHR普及推進協議会 代表理事群馬大学医学部卒業。大阪大学医学部医学研究科・生態統合医学(救急医学)博士課程修了。京都大学大学院医学研究科・臨床研究者養成コース修了。専門は循環器内科学、救急蘇生学、臨床疫学、実装科学。『医療のフォーカスを院外へ』をモットーに、心肺蘇生やAEDの効果検証、普及啓発とともに、個人も社会も健康になるという社会を目指し、PHR(Personal Health Record)の適正な普及と社会実装を推進している。

丸井 崇Takashi Marui

TIS株式会社デジタルイノベーション事業本部 ヘルスケアサービス事業部 事業部長

株式会社レスコ 取締役

一般社団法人PHR普及推進協議会 理事1996年東洋情報システム(現TIS株式会社)入社。香港駐在、天津現地法人総経理、海外企画など海外事業に長年従事。その後、クラウドやセキュリティなどのプラットフォーム事業の営業責任者を担当。2022年からヘルスケア事業の責任者として、医療、地域、製薬、保険領域のヘルスケア医療データビジネスや医療DXを踏まえたクラウドサービスビジネスを担当。

株式会社レスコ 取締役

一般社団法人PHR普及推進協議会 理事1996年東洋情報システム(現TIS株式会社)入社。香港駐在、天津現地法人総経理、海外企画など海外事業に長年従事。その後、クラウドやセキュリティなどのプラットフォーム事業の営業責任者を担当。2022年からヘルスケア事業の責任者として、医療、地域、製薬、保険領域のヘルスケア医療データビジネスや医療DXを踏まえたクラウドサービスビジネスを担当。

TISインテックグループ社員と

外部有識者の方が対談を行うコーナーです。

社会課題の解決のために

叶えたい願いと想いを語るコーナーです。

タイアップ記事をご紹介します。

TISインテックグループの

取り組みについて発信するWEBマガジン

(以下、敬称略)